【論文】セロトニン活性を成功させる三理一体の法則 - うつ病、PTSD、ボタノフォビア諸症状緩和の考察

信夫克紀

抄録および実験結果の概要

提出日

2014年7月23日

査読者

セロトニンDojo代表

東邦大学医学部名誉教授

有田秀穂博士

キーワード

セロトニン活性、呼吸法、三理一体、うつ病、PTSD、ボタノフォビア

┃抄録

本論文では、セロトニン神経を活性し脳内伝達物質セロトニンを増やすことによって得られるメリットと、実際にセロトニン神経を活性させるための新たな方法を示す。

また、セロトニン活性の成功率を高めるための、生理、物理、心理による『三理一体の法則』について説明する。

併せて、筆者自身が抱えてきた、うつ病、PTSD、ボタノフォビア(植物神経症)の諸症状を、セロトニンの活性によって緩和させた事例を考察していき、最後に、セロトニン活性をいかに社会に活かしていくかを述べる。

脳科学や生理学、また、うつ病や精神疾患についての知識が無い人にも理解が容易になるよう、できるかぎり日常的な言葉と例を用いて全文を構成する。

本論文の提案は下記の五項目から構成される。

1.セロトニン活性は『三理一体の法則』でのぞむ

セロトニン活性を成功させるには、生活環境を整える(物理)、認知のゆがみを論理的に正す(心理)、カラダを整える(生理)という『三理』を一体化させた生き方全般の改善が必須である。

2.『扁桃体』をいたわる

扁桃体は、快、不快という情動を瞬時に選別する脳部位であり、扁桃体をいたわる手法を積極的に用いることで、不快情動に振り回されずに、セロトニン活性をスムーズに促していくことができる。

3.前頭前野を『意識的』に使う

論理的思考の中枢である前頭前野は、他者への共感を呼び起こし、また情動を制御する。よって意識的に前頭前野を使い、自身の中に共感を発動させ、情動を沈静化させることが、セロトニン活性において有効である。

4.『打てば響きあうパートナー』を得る

セロトニン活性は、継続しなければ定着を得ることが難しい。継続を可能にするためには、自身の苦しみを理解し支援してくれる人、また、自身もその人の期待に応えたいと思えるパートナーの存在が重要である。

5.『メンタルヘルスリテラシーを高める環境』が社会に必要

セロトニンの欠乏が深刻な問題になりながら、その要因と言える経済主導社会が歩みを緩めないなか、セロトニン活性をとおしてメンタルヘルスリテラシーを高めることのできる「環境」が社会に必要である。

尚、当論文の論拠は、有田秀穂博士の論文、書籍、およびセロトニンDojoの講義内容に拠るもので、それ以外に参考にした情報については、随時文中に、参照先、著作者名等を記載している。

主な参考文献

有田秀穂「基礎医学からリズム運動がセロトニン神経系を活性化させる」『基礎医学 No.4453』日本医事新報社,2009年

有田秀穂「セロトニンの働きを考えるセロトニンの生理作用」『小児科 第50巻 第13号』金原出版,2009年

有田秀穂「セロトニン欠乏脳」NHK出版,2003年

Nakatani Y,et al「Augmented brain 5-HT crosses the blood-brain barrier through the 5-HT transporter in rat」『European Journal of Neuroscience 2008;27』

Yu X,et al「Activation of the anterior prefrontal cortex and serotonergic system is associated with improvements in mood and EEG changes induced by Zen meditation practice in novices」『International Journal of Psychophysiology 2011; 80』

Fumoto M,et al「Ventral prefrontal cortex and serotonergic system activation during pedaling exercise induces negative mood improvement and increased alpha band in EEG」『Behavioural Brain Research 2010;213』

Mohri Y,et al「Prolonged rhythmic gum chewing suppresses niciceptive response via serotonergic descending inhibitory pathway in human」『Pain 2005;118』

論文全文の閲覧請求

┃実験結果の概要

本論文に掲載したセロトニン活性の実験内容を抜粋し、下記に示す。

概要

筆者の考案したオリジナル座禅(現「かぐら呼吸法」)を実践し、その脳波を測定。

測定機器

MindWave Mobile(米ニューロスカイ社製)

実施場所

セロトニンDojo

実験1

・20分間、かぐら呼吸法をおこなう。

・無音、イメージング無しによるオリジナル座禅の純粋なリズム運動のみの脳に与える効果を測定。

測定装置を装着した筆者

実験1の結果

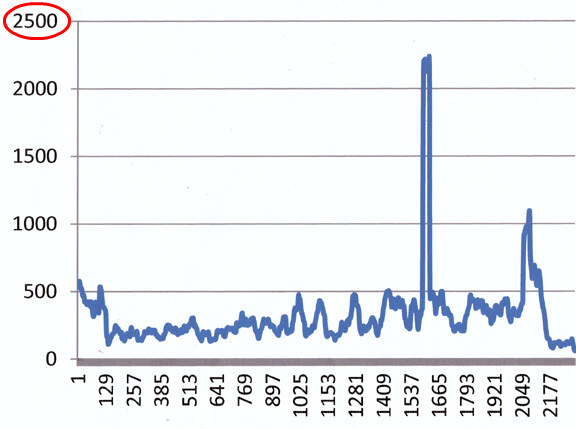

かぐら呼吸法から通常の呼吸に戻すとα2の発現が低下し、再びかぐら呼吸法に戻すとα2の発現が顕著に認められるようになった。

実験2

・かぐら呼吸法をおこないながら、下記の2つのイメージングをした場合の、それぞれの被験者での比較検証をおこなった。

A. 無音で、過去に「心地よい」と感じたシーンをイメージした場合

B. 屋久島の清流音を聴きながら、自然の中にいるイメージをした場合

・ また、男性被験者には、Bにおいて「実際にその場にいるという臨場感を強める」ように依頼し、女性被験者には「自然音に集中する」ように依頼をした。

・ 男性女性被験者それぞれの脳波を、A,Bともに15分間ずつ測定をした。

脳波測定中の男性

脳波測定中の女性

実験2の結果

また、Bの「屋久島の自然音を聴きながら、自然の中にいるイメージをした場合」の方が、「無音で、過去に心地よいと感じたシーンを回想した場合」よりも、α2の発現がかなり強く認められる結果となった。

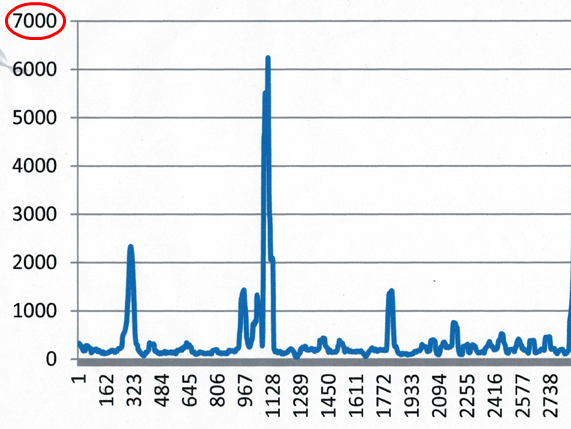

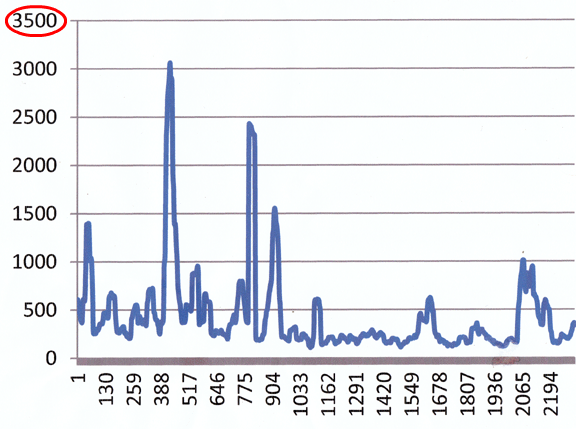

男性、無音+イメージングの結果

男性、自然音有り+イメージングの結果

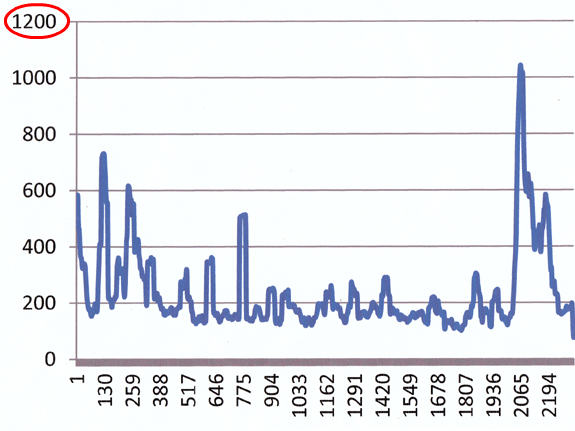

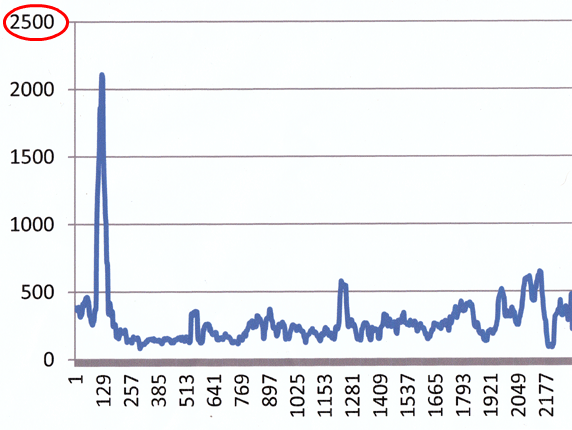

女性、無音+イメージングの結果

女性、自然音有り+イメージングの結果

以上、五回の実験において、かぐら呼吸法により、 すべての被験者からセロトニン神経活性時に発せられるとされる脳波「α2」の顕著な発現が確認された。

また、呼吸法だけではなく、自然音を聞きながら心地よいイメージングをすることが「α2」の発現をより強めることが示唆された。