生きづらさから脱け出す生理の習慣

かぐらメソッド

4つの手法で体の奥底から心を整える

「かぐらメソッド」は、生理の力を使ってあなたの扁桃体をいたわる方法。

「体」の習慣を変えることで、生きづらい人生を「心地よい人生」へと変えていくための具体的な方法論です。

「かぐらメソッド」は、主に4つの手法から成り立っています。

1.呼吸法

2.脱力法

3.ストレッチ

4.イメージング

生きづらさを抱えている多くの方は、呼吸が浅くなり、力みがちになっています。

もちろん、生きづらさという膨大なストレスと日々闘っているわけですから、これは当然のことですよね。

私もそうでした。

生きづらさというと、ついつい「考え方」だけで解決しようとしてしまいがちですよね。

だから、私も「体」のことは置き去りにしていたのです。

でも、「体」は心に大きく影響を与えます。

次のような実験結果があります。

口にペンをくわえながらマンガを読んだ人と、ふつうにマンガを読んだ人。

どちらの方がそのマンガを「面白い」と思ったでしょうか?

ペンをくわえてマンガを読むなんて、なんだかたいへんそうですよね。

でもじつは、ペンをくわえながらマンガを読んだ人の方が、そのマンガを「面白い」と答えたのです。

なぜなら、ペンをくわえているのは「笑顔」をつくっていることになるからです。

つまり、笑顔をつくりながらマンガを読んだ方が「楽しい」と感じやすくなる。

「面白いから笑顔になる」のではなく、「笑顔だから面白く感じる」ということです。

<参考文献>

じっさいに実験がおこなわれたときの論文が掲載されています。

Strack,et al「Inhibiting and Facilitating Conditions of the Human Smile: A Nonobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothesis」『Journal of Personality and Social Psychology』1988

これは「ジェームズ・ランゲ説」と呼ばれている効果です。

だからと言って「無理やり笑顔をつくりましょう!」と言っているわけではありません(笑)

そのような手法もよく見かけますが、私はオススメしていません。

なぜなら、生きづらさという強いストレスを感じながら無理に笑顔をつくることは、余計ストレスを感じてしまうことが多いからです。

では、どうすればいいのでしょうか?

それは「最低限のリラックス態勢」をとることです。

生きづらさを抱えた方は、呼吸が浅く力みがちだと申し上げました。

ストレスが強いために、常に「戦闘態勢」をとっているわけですね。

ジェームズ・ランゲ説で言えば「戦闘態勢をとっているからストレスを感じる」ということになります。

だから、まずは「戦闘態勢」をやめる。

そして「最低限のリラックス態勢」をとる。

呼吸を整えて、力みをとり、「体」から先にリラックスする。

完全なリラックスは無理でも、少なくとも「戦闘態勢はやめる」ということです。

それによって「リラックス態勢をとっているから穏やかな気もちになる」という循環が生まれてきます。

そして、ストレッチやイメージングで、「最低限のリラックス態勢」を取りやすい体に整えていくのです。

これが「かぐらメソッド」という考え方です。

この「かぐらメソッド」は、私自身が生きづらさから脱け出すなかで自然と生まれ出てきた手法です。

そのため、どの手法もかんたんに取り組めて、日常生活に気軽に取り入れることができるように工夫されています。

また、飽きずにつづけられるように、さまざまなバリエーションが用意されているのも特徴です。

その中でも、主軸となる手法が

『かぐら呼吸法』

です。

『かぐら呼吸法』は、集中力を高め、爽快な心地よさをもたらすセロトニン神経も活性させることができるテクニックです。

呼吸によるセロトニン神経の活性は、脳生理学者有田秀穂博士の実験結果からもあきらかにされています。

<参考文献>

有田秀穂「セロトニン欠乏脳 キレる脳・鬱の脳をきたえ直す」生活人新書

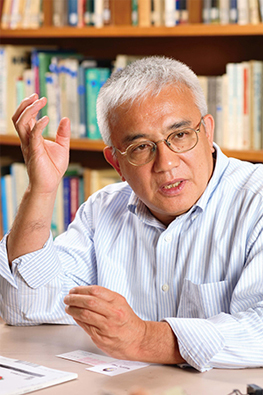

脳生理学者・医師/有田秀穂博士

※ご本人の許可を得て掲載しています

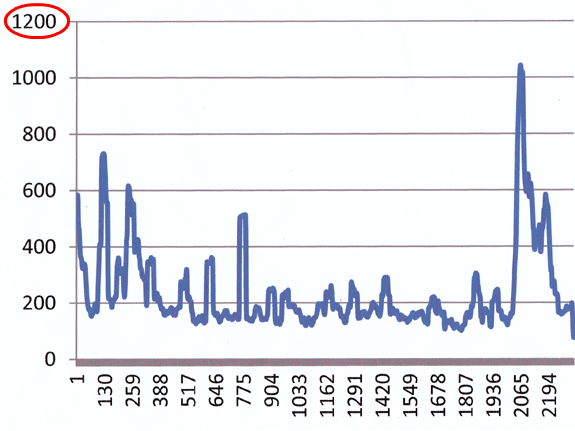

『かぐら呼吸法』も、5度の脳波測定実験をおこない、そのすべての被験者から、セロトニン神経が活性している時に生じるといわれている

“α2”

という脳波を検知することに成功しています。

<じっさいの実験結果>

「【論文】セロトニン活性を成功させる三理一体の法則 - うつ病、PTSD、ボタノフォビア諸症状緩和の考察」

呼吸法、脱力法、ストレッチ、イメージング。

4つの角度からアプローチすることで、あなたの体全体にいき渡っている「生きづらさを引き起こす習慣」を、穏やかで充実した「扁桃体をいたわる習慣」へと変えていく。

それが生きづらさから脱け出す生理の習慣「かぐらメソッド」です。

<参照記事>

脳の扁桃体をいたわるための方法論についてくわしく解説していますので、どうぞご覧ください。

「生きづらい原因は脳の扁桃体?」

次のページでは『心理の習慣』についてご紹介します。

おかげ様でコラム数500本突破!

心理の習慣「感情マネジメント」

心理の習慣「感情マネジメント」 生き方全体を整えれば、生きづらさから脱け...

生き方全体を整えれば、生きづらさから脱け... 「読むと心が強くなるコラム」一覧

「読むと心が強くなるコラム」一覧